鍼灸学生を常に悩ませるもの、定期試験。

私も高校出てからまともにテスト受けたのなんて車の免許くらい?で、さらに言えば学生時代だってそんなに真面目にテスト勉強したことがない方の人間であります。

しかし鍼灸学生になったらそんなことは言っていられません。

定期試験をクリアしないことには進級できないし、その試験の内容が=国試につながっているのです。

最終ゴールを目指すために一つ一つの試験にしっかり取り組まないといけないプレッシャーがぐいぐい迫ってきます。

1年生の時はそれはもう気合いっぱいにテスト2ヶ月前から勉強していたんですが、2年生になって効率の良い勉強法を編み出せたのでご紹介したいと思います。

ただ1年と2年だと覚えなきゃいけないこと、やらなきゃいけないことがだいぶ違うので、プレ鍼灸学生の皆様の参考になるよう、1年verと2年verを書いておこうと思いま〜す。

授業中にやること

・1年次

正直1年生の時って、授業や学校に慣れるのに必死だと思うんです。

人が多いところに行くとすぐ気虚になるタイプの私はまさにその状態で、

ニンゲン多スギル…森ニ帰ル…

って感じでただ座って授業を受けてるだけで疲労困憊でございました。

1年生は解剖、生理、東洋医学、経絡経穴と基礎を覚えなきゃいけなくて本当に大変です。

そんな1年生の私はこんな感じで勉強してました。

解剖

授業ごとに小テストがあったので授業中に必死で次回の小テストの範囲の筋肉の起始・停止・作用・神経を覚えてた。

生理

紙に要点をまとめ、プリントの赤字で書かれてるところを自分の文章に書き換えた。

例えば「好中球は遊走し細菌を貪食する」を「好中球は好きに動き回れるので細菌が入ってきたらフッ軽で動いて細菌をめっちゃ食う」など頭に入りやすいアホっぽい文体で書き直しする。

経絡経穴

正直、授業を聞いてるだけではぜっっっっっっっったいに覚えられない。授業外での努力必須。授業中は教科書に、先生が言ってた効能を書いてたかな。あと取穴したり。でも正直、後になって五要穴とか覚え始めてからのが取穴は頭に入ったかも。

東洋医学

それぞれの臓腑の作用を先生が板書したのを紙に書くってのを毎授業ごとにやってた。臓腑のイラストと作用を書いてどういう流れで気血津液が体内をめぐるか繰り返し書く。

・2年次

まあまあ授業に慣れてきたのでスマホでわかんないこと調べたり先生に質問しまくって、その補足をプリントやノートにたくさん書くようになった。

解剖&生理学

一年時とそこまで変わらない感じ。ただ、一年の時の知識を忘れると授業についていけなくなるので、授業中にプリントに自分で補足を書き足してた。

東洋医学臨床論

東洋医学概論と経穴の教科書が必須。それぞれの病証に使う経穴の組み合わせ(募合配穴とか兪原配穴とか)を補足してくれるタイプの先生だったので、その配穴を授業中に取穴したり、部位を経穴の教科書から引っ張ってきて丸ごと書いてた。

臨床医学各論&総論

プリントの赤字と国試過去問を見て、覚えなきゃいけないところを洗い出した。

総論と各論はリンクしている部分が多いので、各論の時に総論の教科書も持ち込んでた。

病理学

プリントの赤字をチェック、わかんない単語をネットですぐ調べるか先生に質問。

各論、総論との関連性が高いので、プリントで赤字のところには病名とか徒手検査とか関係するものを書き足してた。

例えばⅢ型アレルギー、関連する因子は免疫複合体、全身性エリテマトーデス、悪性関節リウマチ…ってなってたら各疾患の特徴を付け足しとくなど。

テスト前にやること

・1年次

解剖

紙に書いて、手で隠して暗記。特に筋肉の起始・停止・作用はまじでしんだ(精神が)

生理

紙に要点をまとめ、人に説明する。細胞の作りとかは絵を書いて覚えた。

経絡経穴

まず覚えたい経絡を最初から最後まで順番に紙に書く。漢字と読み仮名をざっくり頭に入れたら、YouTubeで「〜〜経 歌」で検索して出てきた歌を通学中ずっと車で流して歌って覚えた。歌の記憶は何十年も残るのでこの方法マジでおすすめです。

東洋医学

それぞれの臓腑の作用を紙に書く。臓腑のイラストと作用を書いてどういう流れで気血津液が体内をめぐるか繰り返し書く。

・2年次

解剖&生理

基本は一年と変わらない書いて暗記の繰り返し。あとかずひろ先生のアナトミーブートキャンプのアーカイブ見て復習。

東洋医学臨床論

国試過去問見て出題傾向を掴むのと、先生にもらった練習プリントひたすら解いた。

正直東洋医学系の科目は好きゆえに割と得意なのでそんなに苦労してないかも…。

ただ、運動器疾患で徒手検査が出まくり&あんまり得意じゃないのでそこは必死に覚えました。

各論・総論・病理

期末試験をほぼ四択で行うと言われてたので、とにかく国試過去問および授業中に配られた練習問題を解きまくった。

わかんないことがあったらその問題の横に各選択肢に関連する情報を書き込む。

疾患名が選択肢に出てる場合はその疾患の特徴を空白に書いた。

例えば正しいのはどれか?で答えがすぐ分かっても、そのほか三つの間違いがどう間違ってるのか&正しい組み合わせを横に書き込んで、全部の選択肢を正しく理解するようにした。

テスト後にやること

テスト後の見直しが全然できないタイプの人なんですが、どうしてもわかんなかったところだけ復習しました!

そのほか特殊な勉強方法

インスタライブ

授業で習ったことを自分の言葉に言い換えて、人に説明することで深い理解と記憶を促すためにインスタライブで病気の説明とかしてた。

全然人がこないと心が折れるので最終的には家の猫に人間の病気の成り立ちを言い聞かせています。(猫は全く聞いてない)

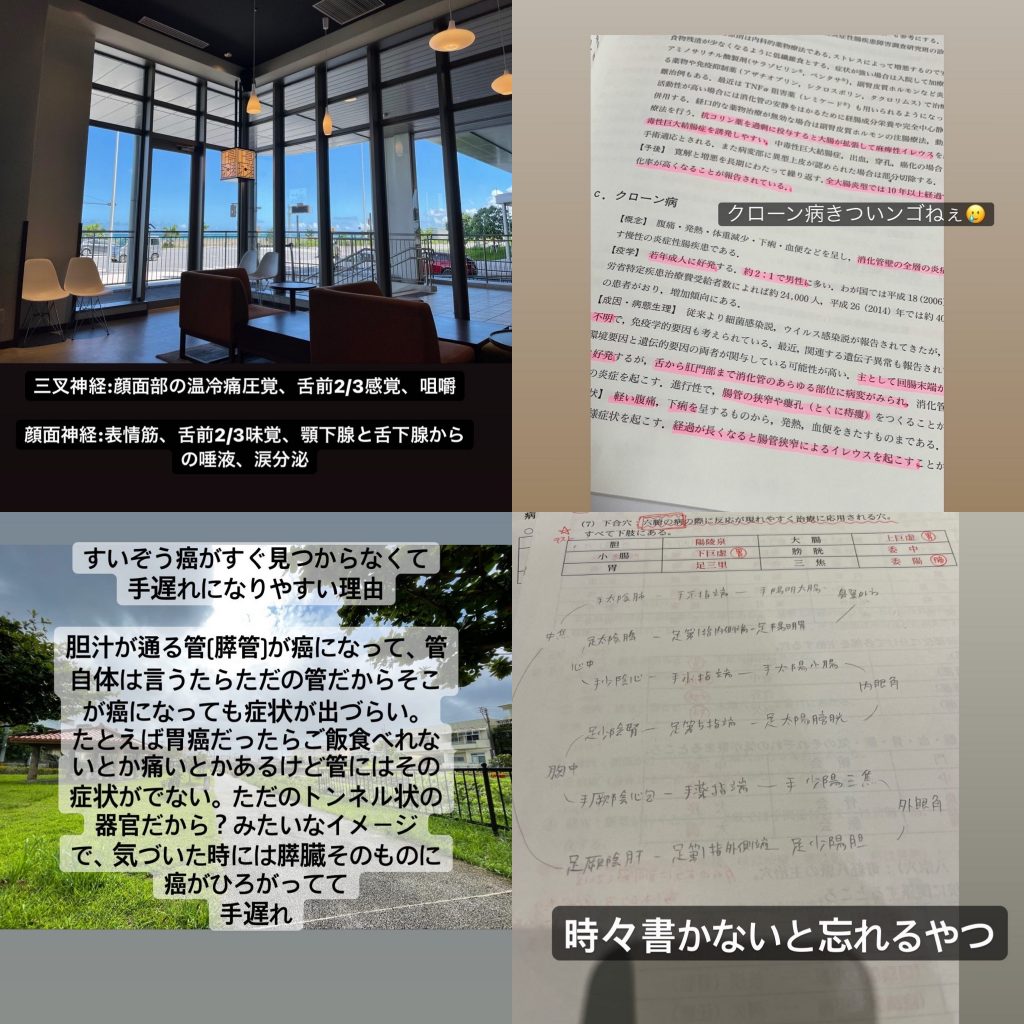

インスタストーリー

その日に覚えたこととか、暗記したいことをストーリーに放出。

何回も見返したりハイライトに保存してチェックすると結構頭に入る。

タイムラプス

タイムラプス勉強法っつーのが若者の間で流行ってるというのを見て早速実行。

スマホを自分の手元が映る位置にセットしてタイムラプスを撮りながら勉強するってだけなんだけどこれがかなり集中できてよき。

「撮られてる」からしっかりやらなきゃ、っていうのと、スマホを使用してるのでスマホ使ってダラダラさぼれないという二重の枷がいい感じに勉強に集中させてくれる。

撮影したタイムラプスをインスタとかTwitterに放流することで「今日わたしちゃんと勉強しましたよ」感も演出できる優れもの(?)

まとめ

紙に書いて覚えるのは基本中の基本

私は紙に書いて覚える時用の「自由帳」(子供がお絵かきに使うような雑紙)をホームセンターで買ってきてどんどこ書いてます。綺麗なノートの必要はないのでチラシ裏とかも活用しよう。

最新テクノロジーはどんどん駆使しよう

スマホやタブレットがお手元にあったらサボるのではなく勉強に使えるものと心得る。

人に説明するのが「理解」への最短ルート

自分の頭の中で完結するのではなく、アウトプットすること。

紙に書くもよし、ネットに出すもよし、猫に話すもよし。

理解することで記憶が定着するので、単なる暗記で終わらせないこと。

ちなみに全然病気のことを知らない人に話すと容赦なく「なんで?」といろんなことを聞かれるので勉強になります。お友達に協力してもらうのもアリかな?

効率よく楽しく勉強して、サクサク試験を乗り越えましょ〜!

みや

最新記事 by みや (全て見る)

- 【立川志の輔】2023落語会スケジュール - 2023年2月22日

- 【沖縄の無形文化財】麗しき男性舞踊家が魅せる「蓬莱」 - 2022年9月6日

- 鍼灸学生2年目の私が全科目平均88点をとっているテスト勉強法 - 2022年1月23日

コメントを残す